尽管重写了读书笔记《鼠疫》(下),结果还是发不出,估计它被永久打入黑暗了,有点受挫,那就以这篇读诗的小文替代吧。

一,读《鸟道:周梦蝶世纪诗选》

周梦蝶有些诗极富禅意,他融儒、释、道、哲于一炉,锤炼他的诗歌。他是佛教徒,他的诗就是他的生命苦苦辗转于尘世漩涡,与超越宗教的负雪峰顶之间的寻与问。“苦僧诗人”的雅号非他莫属,又因此种追求无人能伴,他成了负雪峰顶的“孤独国王”,因此诗风给人“清、冷、瘦、寂”的感觉。

他的中国中典文化修养十分深厚,有典型的古代文人的清逸气质,佛教信仰的深植更让其超脱出类,异于众人。“他嚼咽下尘世烟火,接壤过青灯古佛。”他清贫行走人世,却以生命践行他的诗境,树立了“以诗的悲哀,征服生命的悲哀”的丰碑,为后来诗人及诗歌爱者仰望……

我们来试赏两首极具佛与禅意的诗:

1,川端桥夜坐

浑凝而囫囵的静寂

给桥上来往如织剧喘急吼著的车群撞烂了

而桥下的水波依然流转得很稳平——

(时间之神微笑著,正按著双桨随流荡漾开去

他全身墨黑,我辨认不清他的面目

隔岸星火寥落,仿佛是他哀倦讽刺的眼睛)

“什么是我?

什么是差别,我与这桥下的浮沫?”

“某年月日某某曾披戴一天风露于此悄然独坐”

哦,谁能作证?除却这无言的桥水?

而桥有一天会倾拆

水流悠悠,后者从不理会前者的幽咽……

一株草顶一颗露珠

一瓣花分一片阳光

聪明的,记否一年只有一次春天?

草冻、霜枯、花冥、月谢

每一胎圆好里总有缺陷孪生寄藏!

上帝给兀鹰以铁翼、锐爪、钩脗、深目

给常春藤以袅娜、缠绵与执拗

给太阳一盏无尽灯

给蝇蛆蚤虱以绳绳的接力者

给山磊落、云奥奇、雷刚果、蝴蝶温馨与

哀愁……

2,还魂草

“凡踏著我脚印来的我便以我,和我底脚印,与他!”

你说。

这是一首古老的,雪写的故事

写在你底脚下

而又亮在你眼里心里的;

你说。虽然那时你还很小

(还不到春天一半裙幅大)

你已倦于以梦幻酿蜜

倦于在鬓边襟边簪带忧愁了。

穿过我与非我

穿过十二月与十二月

在八千八百八十之上

你向绝处斟酌自己

斟酌和你一般浩瀚的翠色。

南极与北极底距离短了,

有笑声晔晔然

从积雪深深的覆盖下窜起,

面对第一线金阳

面对枯叶般匍匐在你脚下的死亡与死亡

在八千八百八十之上

你以青眼向尘凡宣示:

“凡踏著我脚印来的

我便以我,和我底脚印,与他!”

前几日读完冯友兰先生的《中国哲学简史》,查阅许多资料,才更深领悟佛与禅之精神,也更能理解周梦蝶的诗,及他的诗歌与人生互释的完整性了。

二,读《风景中的少年:霍夫曼斯塔尔诗文选》

胡戈·冯·霍夫曼斯塔尔告诉我们,诗是一种神奇的丝线,一股气息拂临,触通我们的记忆、我们潜藏的意识、我们灵慧的潜能,一种内外触通,我们由此像复生、像初生,无限和未知邀请我们去发现生命的秘密,我们感觉亲切而又欣喜,探向生命那些陌生领域。嗬!它一直都在那儿,那些灵性的、鲜活的构成我们生命另一种基质的东西!所以诗人们常说我们平时被遮蔽,像一件旧器物,诗用新的词语与新的观照去擦亮,在恪守与被规训之上,在理性的掩盖下,生命其实有更大的弹性。读诗就是带你去发现,读诗其实是这样一种经验(至少霍夫曼斯塔尔的诗可从以下文字去把握,因为一个人的诗观悄悄引导他的诗歌的方向,尽管有时他个人未必觉察):

“那些朦胧的感觉,我们的内心中最普遍而最深挚的状态不正是以最奇特的方式与一种风景、一个季节、一种空气的特质、一抹气息交织在了一起?你从高高的车上跳下时的一个特定动作;一个了无星光的郁热夏夜;房屋过道里的潮湿石块的气味;喷涌的泉中冰凉的水冲刷你的手时带给你的感觉:你拥有的全部内在与这样的数千个尘世之物联结在一起,你所有的激奋,所有的欲望,所有的沉醉莫不如此。不仅仅是联结:你的内在以其生命之根牢牢地与它们错结生长,如果你用刀将它与这一土壤割断,它就会溃塌萎缩,从你的手间消失于无形。如果我们想要找到自我,那我们就不可沉入我们的内心:在外界才可找到我们自己,在外界。正如并无实质的彩虹一样,我们的灵魂跨浮于存在那不可阻挡的下坠之上。我们并没有拥有我们自身:它从外界拂入我们。它从我们逃遁已久,在一股气息之中回归了我们。”

附上这本诗集中我最喜欢的短诗两首:

1,世之隐秘

这深深的井知晓它,

曾经所有人都静默而深邃,

而所有人都曾将它领会。

而如今它被口舌相传

如同魔咒之语,徒有哑哑重述

而没有丝毫被人领悟。

这深深的井知晓它,

曾有男人俯身其上,获知了它的含义,

他获知然后又将它失去。

然后妄说讹语,唱起一支歌曲——

这井的幽暗镜面曾有孩子

俯身相望而为之神迷。

然后长大,而对自己一无所知

然后长成女子,为人所爱的女子

而——爱的给予是如此神奇!

如此神奇,爱将深深的讯息给予!——

爱她的人隐约有了感悟

于他们的亲吻中更深地贴近了万物……

它就在我们的话语中,

那乞丐的脚踩踏着的砾石,

正有一枚珍宝在其中隐匿。

这深深的井知晓它,

它曾经所有人都懂,

现在只余一梦环绕它跃动。

2,外部生活之谣曲

而孩子们成长,双眼深邃,

他们一无所知,成长然后死去。

而所有人走各自的路。

而甜果由涩果育化成

而后于深夜坠落一如死去的鸟

而后横陈些许时日随后腐烂。

而风时时在吹拂,而我们一次次

听闻着,说出许多话语

而又感觉着躯体的欢欲与倦意。

而街道在草中穿行,而地点

在此在彼,载满火把、树木、水塘,

其势逼临,而又凋萎将死……

为何将这些建起?而彼此

迥然相异?而又如此繁多,难计其数?

什么在转换欢笑、哭泣与苍白的面容?

这一切以及这游戏于我们又有何益?

我们这些俨然不凡而又永远孤独者

漫游逡巡而不问目标所在的人?

纵然洞察这许多,又有何益?

而那说“黄昏”的却已道明了许多,

从这一个词中流淌出了哀伤与深意

正如中空的蜂房里流淌出沉重的蜂蜜。

霍夫曼斯塔尔,这个唯美派的“风景中永远的少年”,他的诗歌和剧作,除了他为我们呈现的语言场景外在的形式美,更道出内在生命为何追求美的神秘的深意了,恰恰是因为生命的辗转、无解和无意义……

三,读《愤怒与神秘:勒内·夏尔诗选》

1,夏尔深受赫拉克利特影响:

夏尔说:“赫拉克利特*强调了对立物令人激动的联姻。他在其中首先看到了和谐产生的完美条件和必备动机。在诗歌领域,当这些对立物相互融合,时而会涌现一种没有明确起因的冲击,在这其中令事物溶解的孤独行动激发了深渊的滑动,这一条条深渊以极其反物理的方式承载着诗篇。

诗人的责任便是在干预时切断这一危险,或而通过某种由可靠理性验证过的传统元素,或而借助某种可以废除从起因到结果之整条路径的奇迹般的创造力之火。于是诗人得以真正看到对立物——这些纷繁的局部幻景——结出硕果,看到它们内在的谱系人格化,诗与真,正如我们所知,始终是一对同义词。”

(*赫拉克利特(Heraclitus,约公元前535年—公元前475年):古希腊哲学家,行文晦涩、充满隐喻和断片,并对对立物之间的共存进行了极多辩证的论述。在思想和文风上对夏尔影响极大。)

一些诗人常常称自己是世界公民,在诗里表达出无政府主义倾向,仿佛诗歌就是要跨越所以界线、冲破所有束缚,这种追求自由的酣畅和呼声为我们所爱,即便人生而自由,却往往不无在枷锁之中……

但夏尔真正了解自由的相对性和悖论,所以他澄清:

“诗人的居所最缥缈无迹;一道悲伤的火焰旋涡受命于他的白木桌。”

“诗人的活力不是某种彼岸的活力,而是一个闪耀钻石光辉的由超越性的在场与暴雨中的朝圣者组成的当下的焦点。”

2,二战时期夏尔的战地日记《修普诺斯散记(1943—1944)》,是题献给阿尔贝·加缪的,夏尔曾作*抵抗运动的游击队队长,和加缪是终生好友,维系他们友谊的,我想是文学与诗歌这根绳索,背后隐藏的社会道德热忱和责任感,以前关于自由与生活的辨证认知,催生出比斯多葛派更强劲有力的存在主义精神。他们是担当那个时代的一对好兄弟。

(*抵抗运动是法国人在二战期间为抵抗纳粹德国对法国的占领和维希政权的统治而组织起来的秘密运动,以游击战方式进行武装对抗,同时发行地下报纸,传递一手情报,救助落于敌后的盟军士兵和飞行员逃出敌占区等。)

3,比如下面是一些充满悖论与智慧的美句:

“在我们身处的黑暗中,没有一个位置属于美。一切位置都属于美。

与天使融洽相处,我们首要的思虑。(天使,它在人类体内,与宗教的妥协保持距离,它是来自至高寂静的话语,是无法被估价的意义。它是肺的调音师,为不可能之物富含维生素的葡萄镀金。它熟知热血,无视天国。天使:俯身于心之北方的蜡烛。)

革命与反革命为了再一次相互对峙而伪装自己。

短暂的坦诚!紧随雄鹰之搏击而来的是章鱼的扭斗。人类的天赋在于,他自以为已经发现了确切的真理,于是把杀人的真理转化为允许去杀人的真理。

在每一次共同进餐时,我们都邀请自由入席。座位始终空空如也,然而餐具依然摆放整齐。

我爱着这些生灵,他们如此深爱他们心中设想的自由,以至于会为了阻止失去哪怕一点自由死去而牺牲自己。这是民众令人赞叹的德行。

(自由意志未必存在。生灵也许会根据他的细胞、他的遗传,根据其命运或短或长的行程而得到定义……然而在这一切与人类之间存在着一块遍布意外之事与变形之物的飞地,必须守卫其入口并确保对它的维护。)”

4,关于诗与诗人的言论,夏尔说:

“对诗人而言存在两个时代:一个时代,诗从各个方面对他横加虐待;另一个时代,它又疯狂地任其拥吻。任何一方都无法被完全界定。而后者并没有至高的统治。

诗篇始终与某人成婚。

诗人是具有单侧稳定性的人。

诗篇从一种主观的强制和一种客观的选择中浮现。

诗篇是饱含狂怒的升腾;诗学,贫乏羊倌的游戏。

诗篇是由依然延续为欲望的欲望所实现的爱。

诗人,生者无穷面容的保管者。

诗篇的飞行线路。这条线路必须对每一个人保持敏感。

诗人不会为死亡丑陋的寂灭而动怒,却信任它那非同寻常的碰触,将万物转化为绵长的羊绒。

在无知与有知之间,在爱与虚无之间,诗人每一天都在铺展他的康健。

在重力的门槛上,诗人好似蜘蛛在空中构筑他的道路。在他奇谋的范围内,他局部地隐匿自己,却在别人眼中致命地显见。

在诗歌领域,只有从事物全体性的交流沟通与自由布局出发,在二者之间穿过我们,才能让我们感到投入与确定,从而得以获取我们独创的形式与可堪检验的特性。

与诗篇一同穿越沙漠的牧歌、狂怒人格的禀赋与因眼泪而发霉的火。紧随诗篇的脚跟奔跑,向它祈祷,把它辱骂。将它等同为其天赋的表达乃至被其贫瘠压垮的卵巢。借着夜色,冲入它的套房,最终,在宇宙间石榴的婚礼中。

作为诗人,就是对某种不安产生食欲,在现存与预期的全部事物的旋风中,他对这种不安加以使用,并在终点处,引发至福。

诗人借助深不可测的秘密不断拷打其喷泉的形式与音响。

诗人是一个向外投射的生灵与一个向内扣留的生灵的共同起源。他向情人借得空虚,向爱人取得光芒。这一对形式组合,这双重的警卫悲怆地给予诗人他的嗓音。

人类处境的某些时期忍受着某种恶冰冷的侵袭,这种恶在人类天性最败坏处寻得依靠。在这场飓风的中心,诗人将通过对自我的拒绝去补全其留言的意义,然后加入这样一群人,他们剥夺了苦难合法性的面罩,正在确保那固执的脚夫,正义之摆渡者的永恒回归。”

5,同样,夏尔在“粉碎诗篇”里表达出对矛盾对立相互成全的认可:

“诞生于对责任的呼唤与对滞留的焦虑,诗篇,从它布满泥浆与星辰的矿井中升起,将近乎沉静地见证,没有任何已属于它的事物真正存在于别处,在这个由对立物组成的反叛而孤独的世界中。”

6,众所周知,夏尔的语句十分陡峭,这本书里,一些散文诗比诗歌更甚,你就像一枚被发射上空的炮弹,颠簸得犯晕,我有时读得太累快睡过去了,醒来又甘愿被夏尔诗歌召唤出的内心奇景所折磨。夏尔的德语译者及好友保罗·策兰曾见证过这种犹如飓风过境的剧烈,他在致夏尔的一封书信中说:

“我一直尝试着理解你,回应你,去握住你的话语,仿佛人们握住一只手;当然,是用我的手去握你的手,在那它已确信不会错过相逢之处。对于你作品中未曾对我的理解力开启——或尚未开启——之处,我已用我的敬意与等待作为回答。”

哈哈,或许策兰感到棋逢对手了吧?不,在诗歌家族里,我应该说他们是一家亲的兄弟,在诗歌表现的晦涩方面,策兰有过之而无不及。夏尔的诗,你处在他剧热的高情感区,及懂得诗歌语言的修饰,还是可解的,而策兰诗句的断裂,留下了一片无法索引其它语言方式释解的空白,这是策兰的唯一,唯一的策兰,及策兰诗歌之谜。

(以上来自网络)

歡迎關注,思的公眾號

(点顶上“思说诗说”蓝字关注)

作者簡介:思

左手握文字,右手握生活,並時常被兩者拋棄和接納,她不想過多言說自己,更相信日色賜福予生命的公允,她的夢與你日日夜夜寓居的夢交纏、共生,並沒有太大不同。

帕布莉卡

帕布莉卡

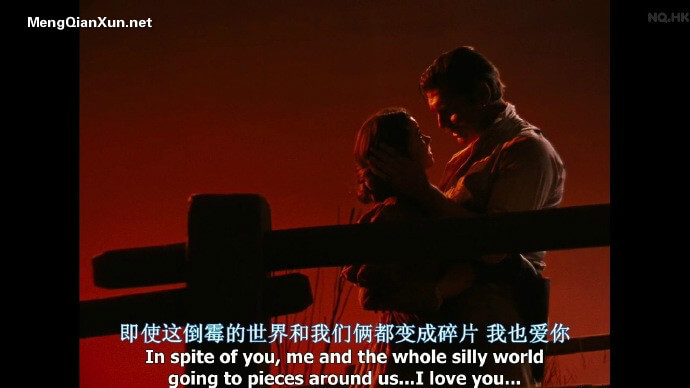

爱是一颗心遇到另一颗心(出处+配图)

爱是一颗心遇到另一颗心(出处+配图)  《乱世佳人》电影专题

《乱世佳人》电影专题